Aktionswoche „Zeitalter der demokratischen Revolutionen“, 4.-14. Juli

Die Jahrestage der Declaration of Independence am 4. Juli 1776 und des Sturms auf die Bastille in Paris am 14. Juli 1789 sind uns Anlass, an die demokratischen Revolutionen und Traditionen in Europa und den Amerikas zu erinnern.

Elf Tage lang stellen wir zentrale historische Texte vor, die von Idealen und Erfolgen, aber auch Versäumnissen und dem Scheitern der demokratischen Revolutionen erzählen. Diese Quellen neu zu lesen, schärft den Blick auf unsere eigene Gegenwart. Stay tuned!

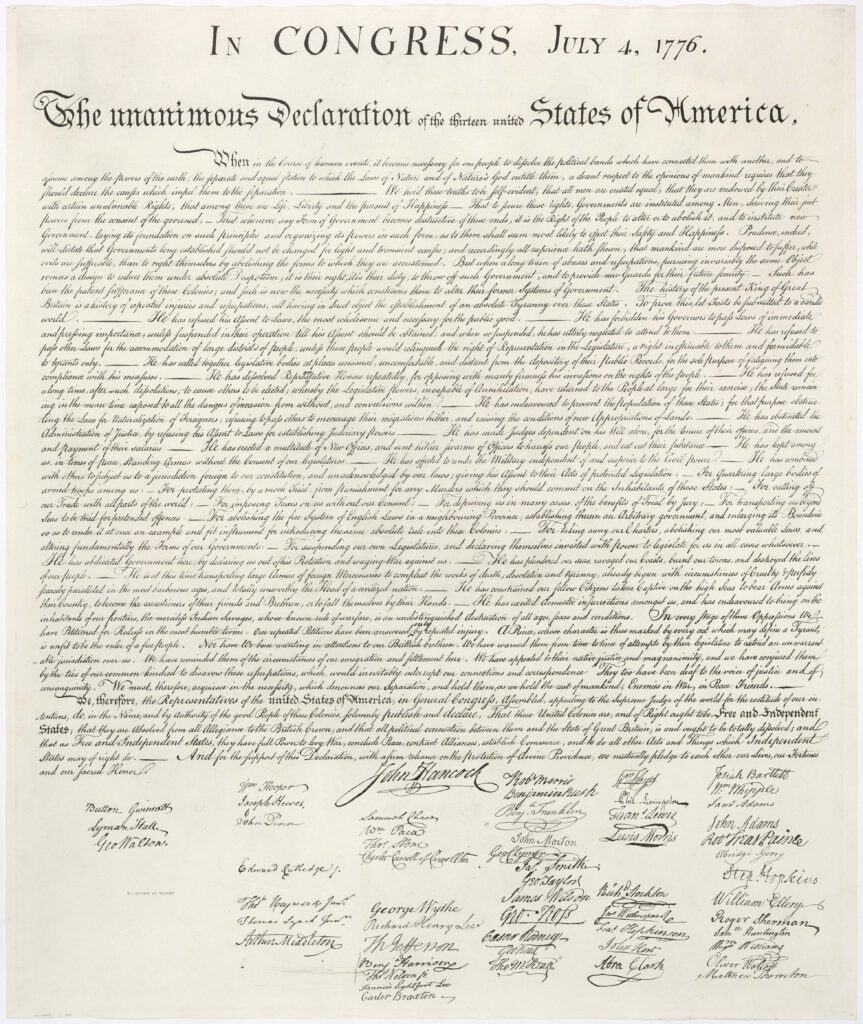

Als die dreizehn britischen Kolonien in Nordamerika am 4. Juli 1776 ihre Unabhängigkeit erklärten, …

schwelte der Konflikt mit der britischen Krone bereits seit über einem Jahrzehnt. Nach dem Ende des 7-Jährigen-Krieges im Jahr 1763, der in Nordamerika der French and Indian War hieß, wollte England die Kolonien stärker an die Kandare nehmen. Seit rund einem halben Jahrhundert hatten die Kolonien zunehmend unabhängig gehandelt und gewirtschaftet. Doch jetzt, wo die englische Staatskasse durch den 7-jährigen-Krieg arg belastet war, sollten die Kolonien endlich Profit abwerfen, anstatt ein Konkurrent auf den Weltmärkten zu sein. Es folgte eine Serie von britischen Zoll- und Steuergesetzen, von denen sich die Kolonisten in ihrer Freiheit und in ihren Rechten als „Englishmen“ beschränkt fühlten. Besteuert werden durften schließlich nur diejenigen, die auch im Parlament in London repräsentiert waren.

Die Krone versuchte die Handelsgeschäfte der Kolonien zu kontrollieren und schickte mehr und mehr Truppen. Die Kolonisten protestierten, und sie organisierten sich in zunehmendem Maße auch politisch. Die wachsenden Spannungen eskalierten ab dem 19. April 1775 und den Gefechten von Lexington und Concord in der Nähe Bostons in einen militärischen Konflikt. Am 11. Juni 1776 setzte der „Continental Congress“, das gemeinsame politische Organ der dreizehn Kolonien, dann eine fünfköpfige Kommission mit dem damals 33jährigen Thomas Jefferson an ihrer Spitze ein. Deren Aufgabe lautete, schriftlich zu begründen, mit welchem Recht sich die dreizehn Kolonien von der britischen Krone lossagten und ihre Unabhängigkeit erklärten. Am 4. Juli 1776 verabschiedete der „Continental Congress“ die Unabhängigkeitserklärung.

Die „Declaration of Independence“ hat menschliche Gleichheit sowie ein gottgegebenes menschliches Recht auf Freiheit, Leben und das Streben nach Glück in das Politische eingeführt. In dem Text heißt es weiter, es sei die Aufgabe einer Regierung, diese Rechte der Menschen zu schützen, von denen sie ihre Macht erhalten habe. Eine Regierung, die dem nicht nachkomme, dürfe von den Menschen ausgetauscht werden. Darauf folgt in dem Dokument eine lange Liste von 27 Verfehlungen des britischen Königs Georg III., die in der Logik des Dokumentes den Sturz seiner Regierung legitimieren: unter anderem die Missachtung des Rechtes und der Justiz, die Schaffung neuer Behörden zur Schikanierung der Bürger, die Anstiftung von Unruhen und das Ausbremsen des internationalen Handels. Ein Regent, der so handele, sei ein Tyrann, „unfit to be the ruler of the people.“

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Frühjahr 2025 hat Präsident Donald Trump eine Kopie der „Declaration of Independence“ im Oval Office des Weißen Hauses aufhängen lassen. Auf die Frage des Journalisten Terry Moran von ABC News, was das Dokument für ihn bedeute, antwortete Präsident Trump: „Well it means exactly what it says, it’s a declaration, it’s a declaration of unity and love and respect and it means a lot and its something very special to our country.“ Die Antwort legt den Schluss nahe, dass Präsident Trump die „Declaration of Independence“ nicht wirklich gelesen hat.

VOLLTEXT der Declaration: https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript

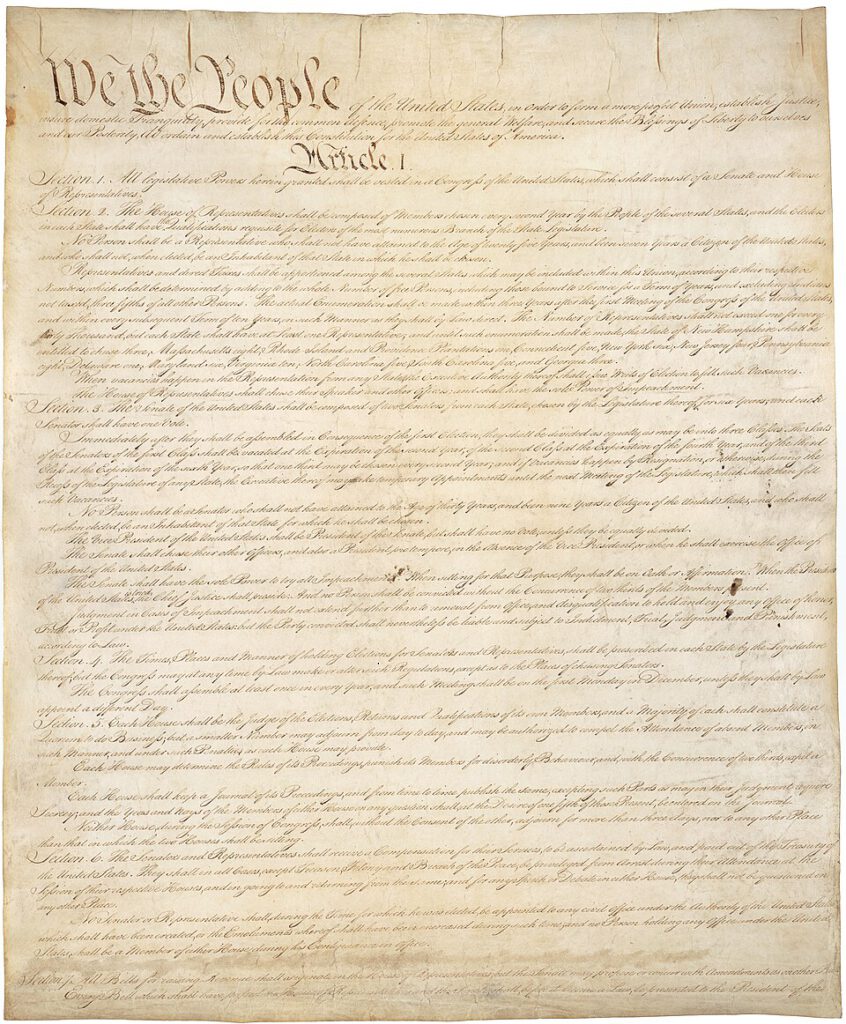

Im Sommer 1787 trafen sich in Philadelphia Delegierte aus zwölf der 13 neuen Vereinigten Staaten, …

um die Verfassung des Staatenbunds zu reformieren. Nachdem die Unabhängigkeit von England errungen worden war, hatten sich diese so genannten ‘Articles of Confederation’ als in mancherlei Hinsicht unzulänglich erwiesen. Die versammelten Männer, die meisten von ihnen Mitglieder einer wohlhabenden, weißen Elite, verständigten sich darauf, dass eine bloße Reform nicht zielführend sei, und so entwarfen sie eine neue gesetzliche Grundlage der Vereinigten Staaten von Amerika – die Verfassung von 1787, die, abgeändert durch eine Reihe von Zusatzartikel, bis heute Gültigkeit hat.

In diesem Dokument zeigen sich zum einen zentrale Bruchlinien der neuen Vereinigten Staaten und zum anderen der Wunsch, den Prozeß der Amerikanischen Revolution – von den Protesten gegen das Mutterland aufgrund neuer Steuern und Fragen politischer Repräsentation, über die Unabhängigkeitserklärung von 1776, den erfolgreichen Krieg gegen England bis schließlich zur als krisenhaft empfundenen Konsolidierungsphase – zu einem stabilisierenden Abschluss zu bringen. Meinungsverschiedenheiten gab es zwischen bevölkerungsreichen und kleinen Staaten, in denen nicht viele Menschen lebten, sowie nicht zuletzt zwischen Staaten, die unbedingt an der Institution der Sklaverei festhalten wollten, und solchen, in denen diese Institution an Bedeutung verlor. Die südlichen Staaten der damaligen USA – Maryland, Virginia, North & South Carolina, Georgia – erachteten die fortgesetzte Versklavung afrikanischer Menschen nicht allein als eine ökonomische Notwendigkeit, sie war darüber hinaus aus Sicht der weißen Bevölkerung dort auch kulturell identitätsstiftend. Dagegen hatten die Parlamente der Staaten des Nordens Bestimmungen auf den Weg gebracht, die Sklaverei dort mittelfristig abzuschaffen – wobei allerdings zu bedenken ist, dass zumindest die Eliten des Nordens auch weiterhin von Ausbeutung durch unfreie Arbeit im Süden profitierten: man hatte dort investiert, die dort erzeugten Rohstoffe wurden in den Fabriken des Nordens verarbeitet oder in Häfen wie New York oder Philadelphia über den Atlantik verschifft.

Vor diesem Hintergrund war der Verfassungsentwurf von 1787 von zahlreichen Kompromissen geprägt, und der weitreichendste von ihnen war die sogenannte Drei-Fünftel-Klausel. In Artikel 1 über die Legislative, Abschnitt 2, Paragraph 3 hieß es:

“Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States which may be included within this Union, according to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons”.

Die Anzahl der Abgeordneten, die ein jeder Bundesstaat in das Repräsentantenhaus entsenden konnte, sollte sich also nach der Größe der jeweiligen Bevölkerung bemessen. Dabei waren einige Staaten aus dem Süden im Nachteil, denn dort lebten nur vergleichsweise wenige weiße, wahlberechtigte Menschen. Um dies auszugleichen, sollten also drei Fünftel der versklavten Bevölkerung mitgerechnet werden, obgleich diese weder wahlberechtigt waren noch weitere Bürgerrechte besaßen. Auf diese Weise sollte eine aus Sicht der betroffenen Staaten angemessene Repräsentation im Kongress sichergestellt werden. Dass diese Regelung obendrein an Fragen der Besteuerung gekoppelt wurde, machte diesen Kompromiss zwar für diese Staaten teuer, zugleich ging damit aber eben auch die gesetzliche Anerkennung einher, dass es sich bei versklavten Menschen um Eigentum handelte.

“All men are created equal” hieß es in der Unabhängigkeitserklärung (1776), und auch wenn das schon nicht wirklich inklusiv gemeint war, so war es doch ein Versprechen auf Gleichheit, auf das sich entrechtete, marginalisierte, ausgebeutete Gruppen immer wieder berufen konnten. So etwa die Frauen und Männer um Elizabeth Cady Stanton und Lucretia Coffin Mott in ihrer ‘Declaration of Sentiments’ (1848), so Frederick Douglass 1852 in seiner berühmten Rede „What to the Slave Is the Fourth of July?“, so viele andere später sowohl in den USA als auch darüber hinaus. Elf Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung hatte der Prozess der Amerikanischen Revolution jedoch eine andere, eine ‘realpolitische’ Richtung genommen. Eine Sprache der Freiheit und Gleichheit war einer vom Kompromiss geleiteten Politik der Stabilisierung und Verfestigung nicht zuletzt ökonomischer Interessen gewichen; die Idee der Gleichheit war von der Anerkennung der Sklaverei als gewaltsamste Form der Ungleichheit und Unfreiheit abgelöst worden. Und auch wenn der 14. Verfassungszusatz 1868 die Drei-Fünftel-Klausel nach der Abschaffung der Sklaverei im Bürgerkrieg für nichtig erklärte, erinnert sie uns doch bis heute an die strukturellen Grundlagen von Rassismus in den USA bis heute.

Link zur Quelle

Olympe de Gouges, 1791

Bärbel Kuhn und Matthias Weipert, Siegen

8. Juli 2025

„Niemand darf wegen seiner Ansichten, selbst wenn sie grundsätzlicher Art sind, …

behelligt werden. Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen; sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Rednertribüne zu besteigen, sofern ihre Äußerungen nicht die durch das Gesetz festgelegte öffentliche Ordnung stören.“

In Artikel 10 ihrer Erklärung „Droits de la Femme et de la Citoyenne“ von 1791 forderte Olympe de Gouges die gleichen Rechte für Frauen, wie sie für Männer gefordert wurden. Sie knüpfte ihre Forderung nach politischer Gleichberechtigung der Geschlechter, nach freier Meinungsäußerung an das „Recht“, nach dem Frauen wie Männer hingerichtet werden konnten.

Die Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin war Bestandteil des im September 1791 erschienen Büchleins von Olympe de Gouges „Die Rechte der Frau“ und provokant als Komplettierung zur Erklärung der Menschen und Bürgerrechte („Déclaration des droits de l’homme et du citoyen“) von 1789 gemeint, die sie formal imitiert. De Gouges verfremdet den Ursprungstext, indem sie das generische Maskulinum (homme-Mensch) als tatsächliches (homme-Mann) markiert, indem sie es ergänzt, ersetzt oder am Anfang den Mann ausdrücklich anspricht.

De Gouges machte auf den eklatanten Gegensatz zwischen dem universellen Anspruch der Menschenrechte und der Realität aufmerksam, in der diese Rechte nur für bestimmte Gruppen galten und Nicht-Bürger sowie Frauen wie selbstverständlich ausgeschlossen waren.

De Gouges geht in ihrem Entwurf von einem spannungsreichen Verhältnis von Gleichheit und Differenz aus. Zunächst formuliert sie in der Präambel im Gegensatz zu den als die Rechte weißer Männer zu verstehenden Grundrechtskatalog einen universellen Anspruch, der Frauen und homme negres ausdrücklich einschließt. Sie war von der grundsätzlichen, natürlichen Gleichheit der Menschen überzeugt und der daraus resultierenden Rechte, die nur erkannt, anerkannt und deklariert werden müssen. Gleichen Pflichten sollte gleiche Rechte entsprechen. Sie leitet aus ihrem universalen Begriff von Menschsein die geforderten bürgerlichen Rechte auf Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand, Arbeit und Teilnahme an allen Gewalten der politischen Macht für alle ab. Universal: auch für Farbige und Sklaven, wie sie bereits in früheren Schriften ausführte.

De Gouges nimmt jedoch auch Differenzen der Geschlechter in den Blick und leitet daraus besondere Ansprüche ab. So formuliert sie etwa spezielle Rechte für Frauen: konkret sollte die freie Meinungsäußerung in Zukunft auch bedeuten, dass ledige Mütter die Vaterschaft offen legen durften. Durch ungeklärte Vaterschaften blieben Frauen materiell von den Männern abhängig oder wurden ins Elend gestürzt. Eine abstrakte Formulierung des Rechts auf Meinungsfreiheit verschleierte diese Abhängigkeiten der Frauen von den Männern und verhinderte damit eine volle Gleichberechtigung.

Das Problem Gleichheit und Differenz sollte Feministinnen bis heute beschäftigen. Andrea Maihofer hat die Frage gestellt, wie es gelingen könne, in der Verschiedenheit, als gleichberechtigt anerkannt zu werden und die Idee einer positiven, nicht hierarchisierenden Anerkennung der Geschlechterdifferenz entwickelt. Kurz zusammengefasst bedeutet das für sie: »Differenz in Gleichheit und Gleichheit in Differenz«

Im Hinblick auf Fragen von Eigentum/Vermögen bezieht de Gouges als bislang „privat“ definierte Aspekte ein. Sie macht damit deutlich, dass Privates für die öffentliche Sphäre von großem Belang ist, wenn Menschen wirklich gleichberechtigt agieren können sollen.

Ihre Forderung, Frauen, die das Recht auf das Schafott haben, sollten auch das Recht auf die Rednertribüne haben, sollte sich teilweise erfüllen: Olympe de Gouges bekam nur das Recht aufs Schafott. Sie wurde am 3. November 1793 auf der Guillotine hingerichtet.

Nachdem de Gouges und ihre „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ lange vergessen waren, gilt der Text heute als Schlüsseldokument der Geschichte der Frauen, der Frauenbewegung, des feministischen Denkens, ja, des modernen politischen Denkens überhaupt. (Gisela Bock).

Quellen und Literaturhinweise:

https://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/olympe-de-gouges

Andrea Maihofer: Geschlecht als Existenzweise. Macht, Moral, Recht und Geschlechterdifferenz, Frankfurt am Main 1995.

Plan de Iguala, 1821

Silke Hensel, Universität zu Köln

11. Juli 2025

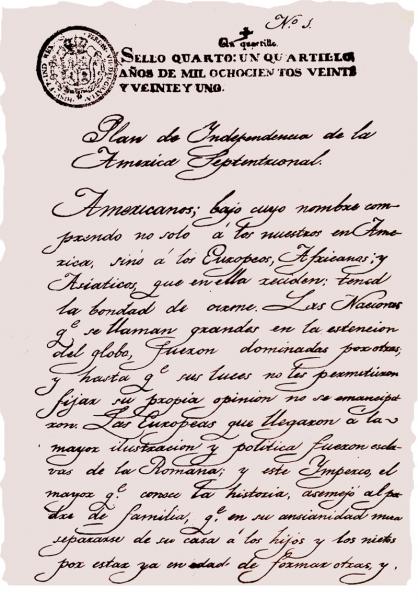

Am 24.02.1821 wurde der Plan de Iguala in Mexiko veröffentlicht. Dieser Plan …

erklärte die Unabhängigkeit des Vizekönigreichs Neu-Spanien von der spanischen Herrschaft. Er erreichte ein Ende des elf Jahre währenden Bürgerkriegs und bildete die Grundlage für die Unabhängigkeit Mexikos. In der Forschung wurde das politische Projekt des Plan de Iguala lange als konservativ beurteilt, weil es eine Reaktion auf die Wiedereinsetzung der liberalen Verfassung von Cádiz 1820 in Spanien und seinen verbliebenen Kolonien war. Der Unterzeichner des Plans, Agustín de Iturbide, der 1822 zum Kaiser von Mexiko bestimmt wurde, ist der wichtigste Grund dafür. Tatsächlich war Iturbide ein königstreuer Offizier und hatte von 1810-1816 auf der Seite der königlichen Truppen gegen die Aufständischen gekämpft. Auch sein Handeln als Kaiser zeugte nicht gerade von einer progressiven Haltung, weshalb er schon nach einem Jahr wieder abdanken musste. Seine Person und Bedeutung für die Unabhängigkeit Mexikos sollte jedoch nicht überbewertet werden, wenn es um ein Urteil über den Prozess insgesamt geht.

Die mexikanische Unabhängigkeit wird heute von der Forschung als Teil der Atlantischen Revolutionen gesehen. In Mexiko so wie in den anderen Kolonien des spanischen Reiches hatten bereits während der Kolonialzeit sporadisch Rebellionen stattgefunden, in denen die spanische Herrschaft oder ihre konkrete Umsetzung kritisiert wurden. Diese Tendenzen erhielten mit der Krise der spanischen Monarchie seit 1808, als französische Truppen die iberische Halbinsel besetzten und den König zur Abdankung zwangen, allerdings an Auftrieb. Jetzt intensivierten sich Debatten um die Frage, bei wem die Souveränität liege. Der Anspruch, dass die Nation Trägerin der Souveränität sei, nicht der Monarch, setzte sich durch. Dies spiegelte sich in der 1812 proklamierten liberalen Verfassung von Cádiz wider. An dem Text der Verfassung hatten amerikanische Abgeordnete in den Cortes von Cádiz maßgeblich mitgearbeitet. Spanien wurde konstitutionelle Monarchie, die Gewaltenteilung wurde eingeführt und Träger der Souveränität war die Nation auf beiden Seiten des Atlantiks. D.h., dass auch die amerikanische Bevölkerung zu Staatsbürgern erklärt wurde. Allerdings mit zwei wichtigen Ausnahmen: Frauen und afrikanischstämmige Menschen erhielten keine staatsbürgerlichen Rechte. Damit hatten sie z.B. kein Recht an den Parlamentswahlen teilzunehmen. Indigene, die in Neu-Spanien 60% der Bevölkerung ausmachten, erhielten diese Rechte aber schon.

Der Plan de Iguala ging 1820 über die Verfassung von Cádiz hinaus, indem er in Art. 12 bestimmte, dass die afrikanischstämmige Bevölkerung rechtlich gleichgestellt werden sollte. Dieser Punkt ging auf die Beteiligung von Vicente Guerrero, einem der verbliebenen Unabhängigkeitskämpfer, an der Ausformulierung des Plans zurück. Die Aufständischen, die sich 1810 gegen die spanische Herrschaft erhoben, hatten bereits früher die Gleichberechtigung der verschiedenen Bevölkerungsteile gefordert und auch die Abschaffung der Sklaverei erklärt. Auch die amerikanischen Abgeordneten in den Cortes von Cádiz hatten sich vehement dafür ausgesprochen, dass die afrikanische Bevölkerung die Staatsbürgerschaft erhalten sollte.

Der Plan de Iguala ging also in einigen Punkten über die Verfassung von Cádiz hinaus. Er war aber auch ansonsten kein konservativer Rückschritt, weil die in der Verfassung festgelegte neue Regierungsform einer konstitutionellen Monarchie mit gewähltem Parlament und Gewaltenteilung bleiben sollte. Das Erste Kaiserreich bestand allerdings nur für ein Jahr, dann konstituierte Mexiko sich als Republik, lange bevor dies in vielen europäischen Ländern der Fall war.

Vergangene Aktionen

Aktionswoche „Demokratie stärken“, 5.–9. Mai 2025

Zum Gedenktag am 8. Mai haben wir – die Initiative Historiker*innen für eine demokratische Gesellschaft (hist4dem) – mit einer Aktionswoche ein Zeichen für eine starke und wehrhafte Demokratie gesetzt. In zahlreichen Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen und Zeitzeug:innengesprächen, Rundgängen und Workshops wurden Menschen dazu ermutigt, aktiv für eine Gesellschaft einzutreten, die sich auszeichnet durch Solidarität, Vielfalt, Rechtsstaatlichkeit, Offenheit und den Schutz der Menschenrechte.

Eine Liste der Veranstaltungen findet sich hier.

Wir bitten Mitglieder des Netzwerks hist4dem darum, ihre Veranstaltungen unter aktionen@hist4dem.de zu melden.